弓禅一味とは、

「弓の道を極めれば禅の境地にたどり着く」

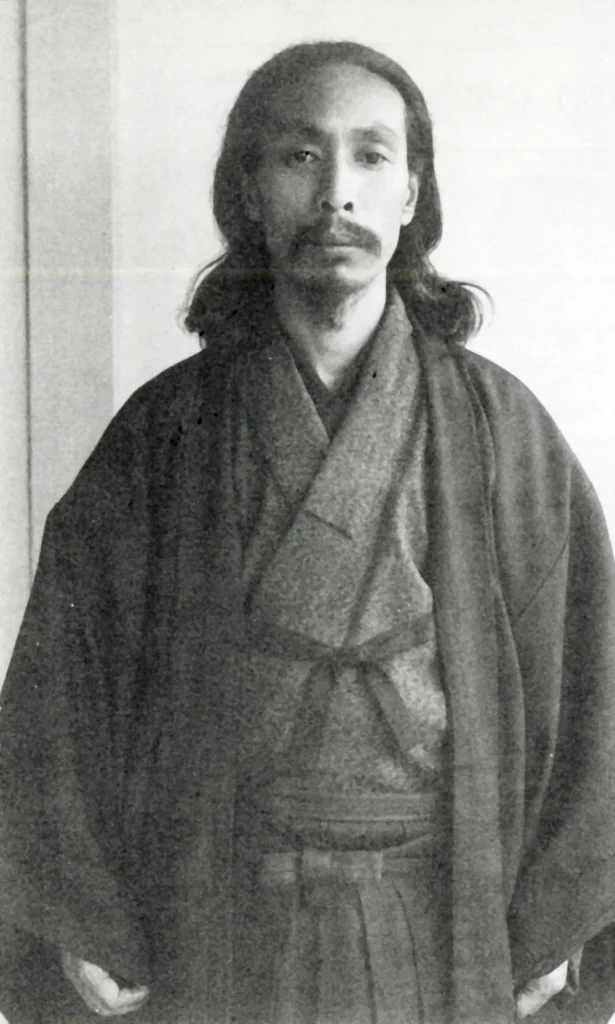

という意味の至言であり、これを説いたのは梅路見鸞という人物である。

梅路見鸞は、明治から昭和初期にかけて活躍した弓道家であるが、ただの弓道家ではなかった。

若くして鎌倉の円覚寺で修行し、

24歳でかの釈宗演老師より印可を受けた禅人でもあった。

また、剣術の名人としても名を馳せ、

他にも茶道や書道などの芸道にも傑出した実力を示した芸道の達人であった人だ。

※円覚寺は、臨済宗円覚寺派の大本山。鎌倉五山第二位の禅寺である。

※釈宗演の弟子には、禅をZENとして世界に発信した鈴木大拙や文豪の夏目漱石などがいる。

今回は、筆者が立禅としての弓を志した経緯と初心の心構えについて呟いてみたい。

日本は道の国

わが国において、およそ「道」と名を付すものは、

少なからず禅の影響を受けていると言ってよいだろう。

そして、幾世紀も経ながら日本独自の文化として、

道の精神性は、日本人の情緒に深く根ざしているように思われる。

茶道に華道、香道や書道などがその代表格である。

また、日本人に愛されてやまない武士道は、

禅思想そのものが精神的支柱になっていることは論を俟たない。

このような禅と日本文化の有り様を背景として、

現代においては、様々な武術も禅的な「道」へと昇華している。

剣術は剣道へ。

柔術は柔道へ。

弓術は弓道へなどがそれである。

このように日本人は、古より禅の中に道を見出し、

あるいは禅こそを道として、心身を鍛錬するより所としてきたのである。

まさに日本は、世界に類のない「道」の国であり、

その意味において、禅が日本文化に与えた影響は計り知れないものがあると言えるだろう。

筆者と禅の出会い

ところで、筆者が「禅」に惹かれたキッカケは、

を読んだことにある。

筆者がまだ20代前半の頃、

アップル社の初代マッキントッシュが一世を風靡していた。

そのアップル創業者の一人であったスティーブ・ジョブズの愛読書が

「弓と禅」であったのだ。

そのことを知るや否や、

さっそく単行本を購入して読み耽ったことを思い出す。

もっとも、当時はもっぱら「禅」への好奇心が先行したため、

弓の方へ触手が伸びることはなかった。

その後は、

へと手が伸び、ただ本を読むだけでは飽き足らず、

一般に開放された坐禅会に参加するなどしたのが筆者と禅の出会いであった。

再びの禅へ

50歳になり、仕事の第一線から退くことになった折に、

ひょんなことから「弓と禅」を読み返す機会があった。

しばらく禅とは距離を置いていたのだが、やはり禅思想には不思議な魅力を感じたのである。

時間に余裕が生まれたこともあり、

週末には鎌倉の禅寺まで坐禅に通ったりもした。

すでに独り身であったため、

気が向けば誰に気兼ねすることもなく、自宅でもよく坐ったものである。

「只管打坐」。

これは曹洞宗の開祖である道元禅師の教えである。

「ただひたすらに坐ることで心と体を一つにし、無の境地に至る」

色即是空 空即是色

「色と空は別々に在るのではなく、色の中に空が在る」

ことをただひたすら坐ることによって直観せよという意味で用いられる禅語だ。

鈴木大拙は、

「禅は、特別な教義や哲学、固定的な概念や知的な公式を何も持たない。

ただ、禅に特有の直観的な理解の様式によって、人間を生と死の拘束から

解き放とうとするだけである」

と著書「禅と日本文化」の中で述べている。

つまり、直観的な理解の様式こそが、禅宗にとっての坐禅なのである。

そして、冒頭で紹介した梅路見鸞は、

自らが禅修行(=坐禅)により悟りを得た境地が、弓の道を極めることによっても

たどり着けることを身をもって教えてくれた弓禅一味の第一人者であった。

もう一つの「弓と禅」

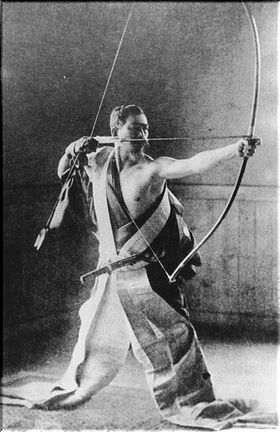

一般に「弓と禅」と言えば、ドイツ人哲学者のオイゲン・ヘリゲルが著した本を指す。

弓聖と呼ばれた阿波研造に弟子入りし、弓の奥義を学んだへリゲル博士の弓禅に関する回顧録だ。

筆者の愛読書の一つでもある。

ところが、同じ「弓と禅」というタイトルの本がもう一冊存在した。

実は、筆者が還暦を迎えた年に、そのもう一つの「弓と禅」に出合ったのである。

こちらは、梅路見鸞の孫弟子にあたる中西政次氏が著した弓禅の回顧録である。

そして、「弓禅一味」という概念ならびに梅路見鸞老師の存在を

もう一つの「弓と禅」により知ることになったのだ。

この「弓禅一味」の概念との出会いが、

62歳にして筆者が弓の道を歩み出す動機となったことは間違いない。

駆け出しの弓禅一味

道の世界は、まず型および形に習熟するところから始まる。

坐禅で言えば、脚の組み方や坐り方、さらには正中線のとり方や気の集め方が該当する。

半年を過ぎたあたりから、何とはなしに形になってきてはいるものの、

射法八節と呼ばれるそれぞれの点に分解すれば、改善点がまだまだ山積みである。

もともと丹田に気を集める術には心得があるため、

足踏みから胴づくりにおいて、正中線をとり、呼吸によって

肚に気を集中させるところまでは不完全ながらも出来ている。

しかし、課題となったのは、取り弽から打ち起こし、そして引き分けから会への

一連の動きの中での気の充実であった。

もちろん、坐禅にはこのような体の動きはない。

連続した動きの中で、

ましてや弓力と呼ばれる強烈な圧を受けながら、

坐禅と同じように気を充実させなければならないのが最初の難関なのだ。

さらに困難に感じるのは、離れ(=発射)における気の全解放だ。

気を肚に集中させた状態では、一気の解放はできない。

引き分けから会に入る段階において、

肚に集めた気を弓手(=左手)と馬手(=右手)にまで伸長させなければ

気の全解放は望めないのである。

そして、解放された気の余韻が残身(=残心)となるのが理想である。

もう一つの問題は、

的前に立つと、どうしても的に中てたいという雑念(=欲)が出ることだ。

この雑念を動きの中で振り払い、心を無に保つのも並大抵のことではない。

弓禅一味は、この無心の離れ(=発射)を追い求める道と筆者は捉え、

日々の稽古に励んでいる。

すなわち、スポーツ弓道ではなく、

禅の道を極める覚悟のもと、ただひたすら弓の修練に没入するのが現在の筆者の心境である。

射の比較