この度、「聖書アラビア起源説」を読み終えた。

日本の古代史と古代ユダヤの民の関連を信じて疑わない筆者にとっては、

とても興味深い内容であった。

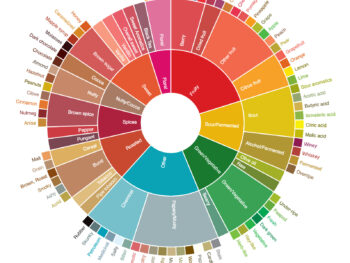

読書しながらのコーヒーがすすんだのは言うまでもない。

この本の著者は、レバノンの歴史学者カマール・サリービー氏だ。

執筆当時は、ベイルート・アメリカン大学の歴史考古学部の名誉教授であった。

いわゆる、中東史の権威として知られた人物である。

今回は、

現代の「聖書考古学」に一石を投じた「聖書アラビア起源説」を

読み終えたあとの感想を簡単に呟いてみたい。

約束の地はパレスチナ?

聖書アラビア起源説によると、

神がアブラハムの子孫に与えると約束した土地(=通説上のカナン)は、

パレスチナ(=現在のイスラエルの土地)ではなかった。

その約束の地および旧約聖書の舞台は、

現在のサウジアラビアとイエメンの国境近くにある「アシール地方」内での

出来事であったとするのが「聖書アラビア起源説」だ。

その点は、日本の「古事記」が伊の国(=倭国=現在の徳島・香川)内での

出来事を綴った歴史書であったかも? に似ていると思いながら読み進めることができた。

ただし、この説は、アシュケナージ系のユダヤ人には受け入れることのできない

トンデモ説であることは簡単に想像できる。

なぜなら、1948年にパレスチナの土地にイスラエルを建国した「そもそもの根拠」を

失うことになるからだ。

(注)ユダヤ人は、大まかにユダヤ教を信仰する者がユダヤ人と定義されるのだが、

旧約聖書を聖典とするスファラディ系のユダヤ人とタルムードを聖典とする

アシュケナージ系ユダヤ人の大きく2つの系統に分かれる。

一般に、正統派ユダヤ人をスファラディと呼び、ヨーロッパ系のユダヤ人を

アシュケナージと呼ぶ。

スファラディ系ユダヤ人は、本来のアジア・アフリカ系ユダヤ人である。

しかし、著者が指摘するように、

現代の「聖書考古学」にもとづく発掘調査を何度行っても、

パレスチナの土地からは、古代イスラエルに直結する痕跡は発見できない。

ちなみに、ここに言う古代イスラエルとは、

始祖アブラハムから始まり、モーセやダビデ王にソロモン王、

その後のユダ王国とイスラエル王国のことを指す。

もちろん、パレスチナを掘れば遺跡は出るには出るのだが、

無理筋のこじつけ遺跡ばかりで、

決定的な旧約聖書とのつながりは何一つ見つかっていない。

つまり、本書の骨子は、

「もともとの舞台(=旧約聖書に登場する土地)がまるで見当違いですよ」

と言っているワケだ。

エルサレムはアールシャリームが本来の訳?

では、なぜそのような見当違いが起きたのか?

著者の答えは、実に感嘆明快である。

その理由は、旧約聖書の翻訳時に生じたものと著者は考えた。

そもそも旧約聖書は、古代ヘブライ語で書かれた書物であった。

ところが、その古代ヘブライ語は、紀元前5世紀頃にはすでに消滅していた言語だったのだ。

そこで、紀元前3世紀~1世紀頃、ユダヤ教徒の学者たちにより、

旧約聖書は、試行錯誤の末、何とかギリシア語へ翻訳された。

時代はちょうど学問都市として栄えたアレキサンドリアを首都とする

エジプトのプトレマイオス2世の頃であったと考えられている。

世界史好きにはお馴染みの、

かのアレキサンダー大王の忠実な臣下であったプトレマイオス1世が、

大王の死後に開いた王朝だ。

プトレマイオスも大王と同じくギリシアの小国マケドニアの出である。

したがって、当時のギリシア語は、国際言語でもあった。

著者の説によると、

古代イスラエル王国の建国の土地は、

現在のパレスチナではなく、サウジアラビアのアシール地方とする。

ソロモン王が建てた「ソロモン神殿」は、

いくらパレスチナのエルサレムを掘り返しても出てくる筈もない。

それは、アラビアのエルサレムこと「アール・シャリーム」の地下に眠っているからだ。

などなど、読み進めば進むほど、著者の説にグイグイと引き込まれてしまう。

古代本の「あるある」にどっぷり浸ってしまった。

なお、本書を読むには、グーグルマップが必須ってところが曲者ではあった。

ユダ王国とイスラエル王国は実在した

旧約聖書においてユダヤ人は、エジプトの地で奴隷であったとされている。

しかし、当のエジプトの遺跡からは、まったくユダヤ人の痕跡が出てこない。

と言うか、そもそも旧約聖書の原典には、当時のエジプトを表す文字は一切登場しないらしい。

先の翻訳時に、学者がエジプトだったと解釈した以外に論拠はないとのこと。

また、一般にモーセは、赤ん坊の時にナイル川に流されたと認識されているが、

原典に「ナイル川」という固有名詞は登場しないそうだ。

単に「川に流された」とあるだけ。

現在のところ、

旧約聖書に記された内容の内、考古学的にその実在が確認できるのは、

ユダ王国とイスラエル王国の2つの王国の存在以外はない。

それ以前のダビデ王、ソロモン王が支配した、黄金時代の統一イスラエル王国については、

旧約聖書以外にその存在を裏付ける遺跡は発見されていない。

紀元前722年にアッシリアに滅ぼされたイスラエル王国は、

アッシリアの碑文にその存在が明確に遺され、内容もほぼ旧約聖書の記述と一致している。

また、紀元前587年にバビロニアに滅ぼされたユダ王国についても、

紀元前10世紀頃にユダ王国へ遠征したエジプトのシシャク王の石碑が発掘されおり、

こちらの内容もほぼ旧約聖書と一致する。

したがって、ユダ王国とイスラエル王国は間違いなく実在していた。

しかし、現代の旧約聖書の解釈によるパレスチナの地からは、

その両国につながる遺跡が出てこない。

そのワケは、

両国が存在した場所がパレスチナではなく、アラビアであるからに他ならない。

とまあ、このような内容の本書を

コーヒー片手に夢中に読み耽った次第である。

古代ヘブライ語やアラビアに関する知識を持たない筆者ではあるが、

興奮気味に読み切った姿を想像していただければ幸いである。

本書の内容を掘り下げて書くこともできるのだが、

このページの範疇を逸脱しそうな気配なので、あくまでも雰囲気を伝える程度に

呟いてみた。